Comme de nombreux soldats néo-zélandais, Roy Cragg a tenu un journal pendant son temps dans les tranchées. Cependant, contrairement à beaucoup de ses camarades écrivains, le récit de Roy omet une grande partie des horreurs du conflit, car son journal était destiné à être envoyé à ses parents et frères et sœurs, impatients de lire qu’il allait bien.

Ce journal est aujourd’hui précieusement conservé par la petite-fille de Roy, Kerrie Ashcroft. Kerrie, qui appelait Roy « Pop », a longuement étudié les écrits volontairement édulcorés de son grand-père et les a comparés à ses archives militaires. Les notes de Roy ne mentionnent pas l’attaque au gaz qui l’a éloigné du front pendant plusieurs mois, ni la douleur qu’il a dû ressentir en apprenant la mort de son ami Tom.

Avec patience et attention, Kerrie a su lire entre les lignes et a développé une compréhension plus profonde du parcours de son cher Pop jusqu’à Le Quesnoy, et au-delà. En 2019, elle a entrepris un pèlerinage personnel pour suivre les traces de Roy et a participé aux commémorations de l’Anzac Day de cette année-là au Musée néo-zélandais de la Libération – Te Arawhata.

Kerrie a également lu des extraits du journal de Roy ainsi qu’un poème de Wilfred Owen lors d’une cérémonie au cimetière communal de Le Quesnoy, dans son extension, où reposent 49 soldats néo-zélandais.

Kerrie, elle-même passionnée d’écriture, a rédigé le récit suivant sur son Pop et son expérience sur le front occidental.

Soldat Edmund Roy Cragg

Spécialistes

30e Renfort

Section des mitrailleuses

Force expéditionnaire néo-zélandaise

Edmund Roy Cragg était étudiant en ingénierie lorsqu’il s’est engagé dans la Force expéditionnaire néo-zélandaise, trois jours après son 20e anniversaire, le 24 mars 1917. Roy est né à Picton, sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Il était le plus jeune fils de Richard et Mary Cragg, un fermier et boucher de cette petite ville côtière, et était sans doute choyé par ses six sœurs aînées et son grand frère.

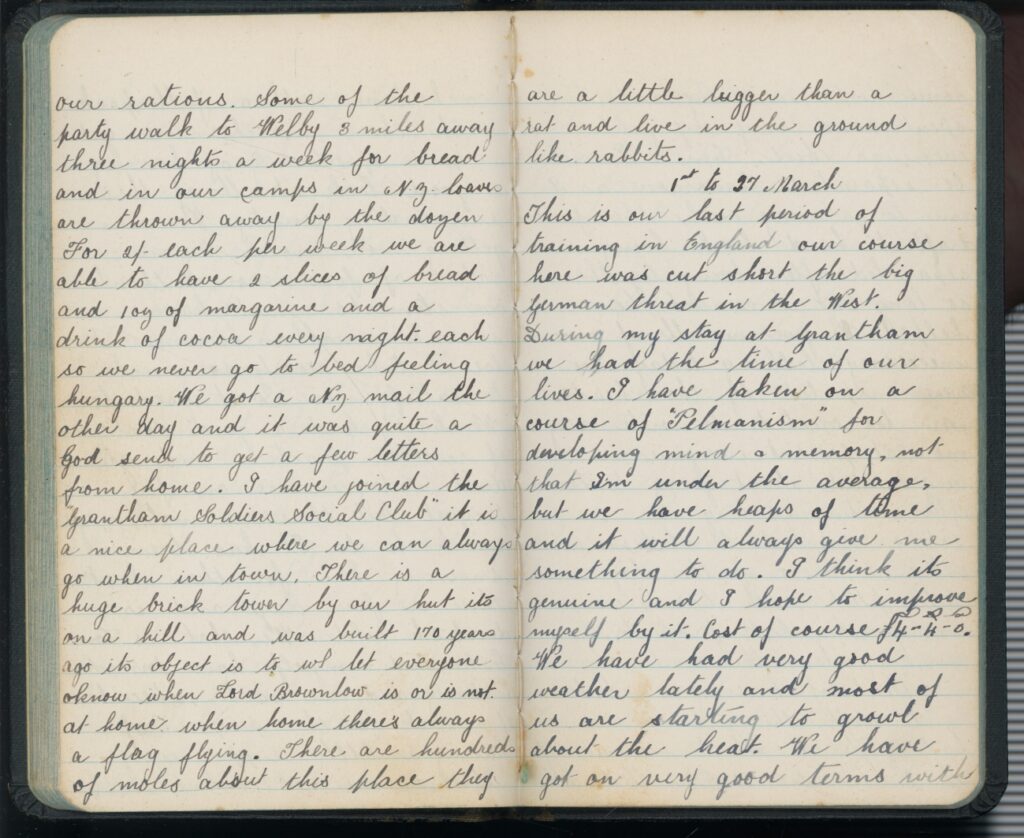

Comme de nombreux autres soldats, Roy a tenu un journal décrivant ses expériences depuis son départ de Nouvelle-Zélande jusqu’à son retour au Royaume-Uni après la guerre. Observateur attentif, il notait tout ce qui concernait l’ingénierie, la vie agricole, les récoltes et la vie dans les villages.

À son retour de la guerre en 1919, Roy a recherché une vie paisible. Il a abandonné sa carrière d’ingénieur et, avec l’aide de sa mère, a acheté une ferme à Blenheim, en Nouvelle-Zélande. Il est devenu apiculteur et arboriculteur, cultivant des prunes, des pêches et des pommes, tout en dirigeant une exploitation apicole florissante. La guerre a aussi provoqué un autre tournant dans sa vie. Il avait voyagé en Angleterre et s’y était entraîné avec un bon ami, Tom Wainwright. Tom recevait souvent des lettres de sa cousine Evelyn à Northampton, que Roy aimait aussi lire. Lorsque Tom a été tué en France, Roy a pris le relais et a commencé à écrire à Evelyn – une romance est née. Après la guerre, Roy a rendu visite à Evelyn, et ils se sont ensuite mariés avant de retourner ensemble en Nouvelle-Zélande pour commencer leur vie commune. Evelyn s’attendait à vivre à Wellington, capitale du pays, en tant qu’épouse d’un ingénieur, et le changement fut donc radical lorsqu’elle devint épouse de fermier.

Evelyn conduisait le tracteur et participait aux travaux agricoles tout en élevant leurs quatre enfants. Enfant, j’adorais rendre visite à mes grands-parents. Nous y allions chaque semaine et j’aimais me promener dans le verger, surtout au printemps quand les pruniers étaient en fleurs. Cela me procurait un merveilleux sentiment de liberté de pouvoir parcourir la propriété seule. Mon frère et moi aidions notre grand-père Roy à fabriquer des caisses en bois pour l’exportation des pommes néo-zélandaises vers le Royaume-Uni.

Nous clouions les planches et collions l’étiquette NZ Apple à chaque extrémité. Si nous avions de la chance, nous aidions aussi dans la miellerie, où le miel était extrait, brassé, puis transvasé dans d’énormes fûts.

Je me souviens de mon grand-père comme d’un homme doux et discret, toujours intéressé par mes études et mes notes. Il aimait bien manger et avait ses plats favoris – le plus apprécié étant des macaronis au fromage à l’italienne ! Il aimait voyager et faisait partie d’un club de voyages. Il ne parlait pas de la guerre à sa famille, et ce n’est qu’en lisant son journal après sa mort que nous avons pu reconstituer certains épisodes de sa participation aux dernières phases de la Première Guerre mondiale, et notamment son témoignage sur la libération de Le Quesnoy.

Roy faisait partie des nombreux jeunes soldats qui embarquèrent sur le Corinthic au quai de Wellington en octobre 1917 pour se rendre en Angleterre. Il écrivit : « Je ne dirai rien de plus sur les adieux, car c’était la partie la plus pénible de ce voyage. »

C’était un sportif passionné et compétitif, et il appréciait les activités proposées à bord du navire, comme la corde à sauter et la boxe, destinées à occuper les hommes et à les maintenir en forme. Grâce à ses études en ingénierie, il était fasciné par la navigation dans le canal de Panama et les systèmes d’écluses. Bien sûr, il observait aussi les jeunes femmes locales dans chaque pays, évaluant leur apparence par rapport aux filles néo-zélandaises. Elles ne faisaient généralement pas le poids — sauf celles d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, qu’il qualifiait de « plus proches de nos filles de NZ ».

L’alimentation, bien sûr, occupait une place centrale dans la vie d’un soldat. Il décrivait souvent « un bon repas » à bon prix, comme ce dîner de trois plats qu’il partagea avec Tom pour 35 cents pendant une permission à terre à Halifax.

Ils arrivèrent à Liverpool le vendredi 7 décembre 1917, puis furent transférés au camp de Sling près de Bulford, où ils arrivèrent à 4 heures du matin par un froid glacial. Dans son journal, Roy décrit le camp de Sling comme un endroit marqué par le froid intense… et une nourriture excellente ! Il y resta jusqu’au 14 février, passant de nombreuses soirées avec les gars au foyer local de l’YMCA.

La prochaine étape pour les garçons néo-zélandais fut le camp de Grantham, où ils rejoignirent des troupes venues d’Australie, du Canada et d’Angleterre. Là, ils furent entraînés et préparés au combat.

Roy partit pour Camiers, en France, le 29 mars 1918, avant d’être envoyé à Pas, où il participa à la construction de tranchées sur la ligne de front.

Convalescence

Le 10 juin, Roy fut envoyé à l’hôpital de Rouen. Dans son journal (écrit pour être envoyé à ses parents), il note simplement qu’il était « malade ». Mais ses dossiers militaires racontent une autre histoire : il avait subi une hémorragie pulmonaire après avoir été gazé. Il passa deux mois à Rouen en convalescence, frustré de ne pas pouvoir rejoindre son unité. Il était soigné dans un hôpital britannique tenu par des infirmières américaines, avec lesquelles il semble avoir été très apprécié.

On lui confia des tâches dans le jardin de fleurs et il profita de son temps libre pour explorer la vieille ville, admirant particulièrement la magnifique cathédrale, peinte tant de fois par Monet au cours de sa vie.

Il fut un peu triste de quitter les infirmières américaines pour retourner au camp de convalescence n°2, et finit par rejoindre le front en août 1918. Il passa alors par Buchy, Camiers, Candas, puis Bapaume. Il écrivit :

« Très intéressant voyage à travers un champ de bataille abandonné… on aurait dit un enfer déserté, laissé refroidir – le sol était jonché d’épaves, chaque centimètre était criblé d’obus. Bapaume n’est plus qu’un amas de ruines. »

Il ne fait aucune mention des combats ; seulement que leur division en est sortie pour se réorganiser. Le 28 septembre, ils retournèrent sur la ligne de front dans un camp près de Flers, puis à Thilloy.

Il décrit des combats aériens terribles, des aviateurs tombant des carcasses en flammes – une image qui le marqua profondément ; le franchissement de la ligne Hindenburg et du célèbre canal ; et la résilience des garçons qui chantaient ensemble le soir après avoir enterré les morts toute la journée. Ils continuèrent leur marche vers Beauvois et Solesmes.

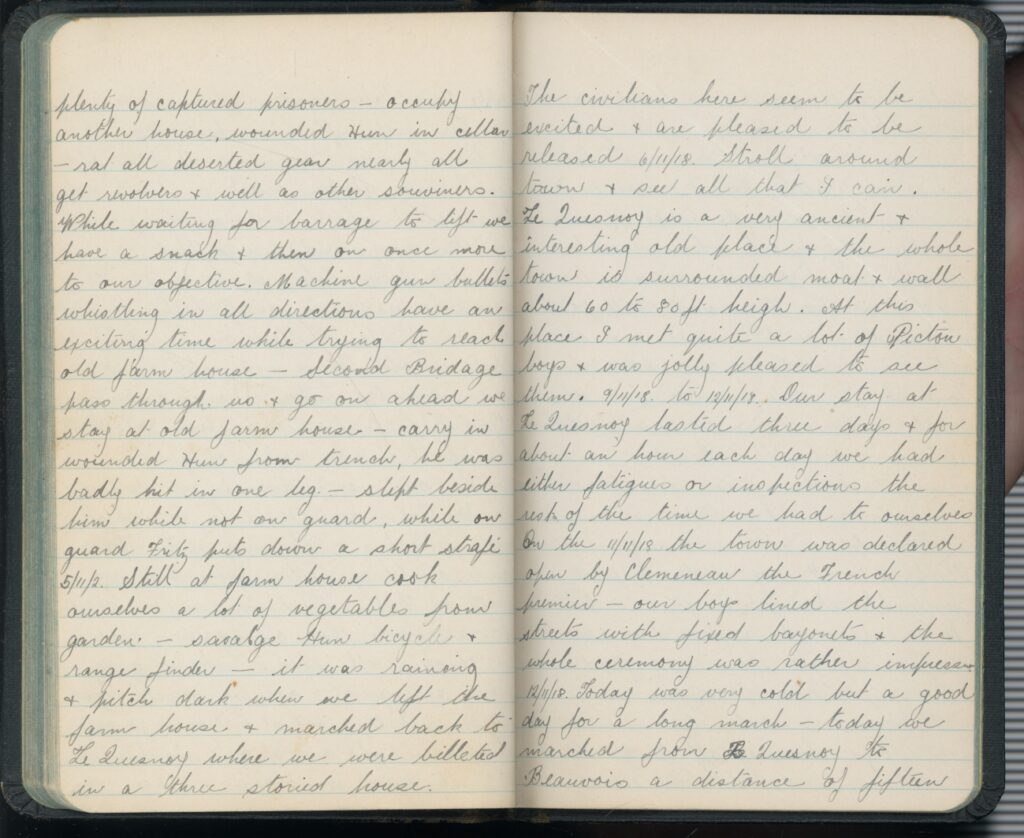

Son dernier engagement fut la libération de Le Quesnoy. Il ne fit pas partie de l’assaut direct sur les remparts, mais faisait partie des mitrailleurs chargés d’assurer les tirs de couverture dans les petits villages alentours. Il écrivit à propos de la bataille de Le Quesnoy :

« Grosse opération – réveil à 4 heures – petit-déjeuner à 4h30. Bruit des canons terrifiant. Nos hommes avancent – nous suivons le Hawke’s Bay – l’air semble rempli de sifflements et de hurlements d’obus – nous passons devant de nombreux hommes tombés – des nôtres comme des Fritz. Pause dans un chemin creux pendant un moment, puis nous repartons – l’air est épais de fumée et de gaz provenant de nos propres canons – nous occupons une maison proche d’une batterie ennemie mise hors service – nous continuons – combat aérien – un de nos avions est abattu en flammes. En attendant la levée du barrage, nous grignotons quelque chose puis repartons vers notre objectif. Les balles de mitrailleuse sifflent de partout. Moment très excitant en tentant de rejoindre une vieille ferme. La 2e Brigade nous dépasse et avance. Nous restons dans la ferme – nous y portons un blessé allemand trouvé dans une tranchée. Il était grièvement touché à la jambe. »

Il fut ensuite dirigé vers Le Quesnoy même et y fut cantonné.

Il écrit :

« Le Quesnoy est une ville très ancienne et intéressante, entièrement entourée de douves et de remparts de 60 à 80 pieds de haut. Les civils ici ont l’air exaltés et heureux d’être libérés. J’ai rencontré pas mal de gars de Picton et cela m’a fait rudement plaisir. »

« Le 11/11/18, la ville fut déclarée ouverte par Clemenceau, le Premier ministre français – nos gars formaient une haie d’honneur dans les rues, baïonnette au canon, et la cérémonie fut assez impressionnante. »

Le 12 novembre, les troupes marchèrent vers Beauvois, puis parcoururent à pied plus de 240 km à travers la Belgique, jusqu’au Rhin, pour arriver enfin à Cologne.

Il écrivit à propos de Cologne :

« Notre bataillon était cantonné dans une grande école pensionnat, un endroit splendide, où nous avions presque tout le confort possible. Juste à côté se trouvait un champ rempli de camions que les Huns rassemblaient pour les remettre aux Alliés. À quelques minutes de marche de notre cantonnement se trouvait une usine d’ingénierie où l’on fabriquait des moteurs à gaz et à huile par centaines. J’y ai passé pas mal de temps, fasciné par la façon dont les Huns travaillaient et leurs méthodes. Même s’ils étaient nos ennemis et concurrents sur le marché mondial, cela faisait chaud au cœur de voir à quel point ils travaillaient bien. »

Roy rentra en Angleterre en février 1919, et débarqua enfin en Nouvelle-Zélande le 5 octobre 1919.

En hommage à son service et à son histoire, je me suis rendue avec des amis à Amiens et à Le Quesnoy en 2019. C’est une ville magnifique, et mon grand-père avait raison – les remparts sont gigantesques ! Il n’est pas surprenant que la ville soit restée aux mains des Allemands pendant une grande partie de la guerre.

Un couple local très aimable nous a montré le mémorial néo-zélandais, là où les soldats néo-zélandais ont escaladé les remparts. J’ai aussi eu la chance de participer aux commémorations de l’Anzac Day en 2025 – visiter le magnifique musée maintenant établi à Le Quesnoy, et avoir l’occasion de découvrir certains des petits villages environnants. J’ai essayé d’imaginer mon grand-père accroupi, fournissant des tirs de couverture, et de faire revivre ses mots dans ces lieux.