Jeudi dernier, le Musée Néo-Zélandais de la Libération – Te Arawhata a accueilli une conférence passionnante consacrée à la rivalité rugbystique entre la France et la Nouvelle-Zélande. À cette occasion, Te Arawhata a eu le plaisir de recevoir comme invité Joris Vincent, maître de conférences à l’Université de Lille et ancien rugbyman.

À travers ses recherches et ses nombreux articles publiés, Joris a partagé des éclairages précieux sur l’histoire du jeu et sur cette rivalité légendaire. Voici un retour sur les moments forts, les symboles et les témoignages qui ont marqué la soirée.

Le 1er janvier 1906 est une date clé dans l’histoire du rugby français. Après une tournée de six mois en Grande-Bretagne, les fameux All Blacks arrivent en France pour disputer une série de matchs internationaux contre les tricolores, un an avant que les Bleus n’affrontent pour la première fois leurs voisins anglais.

Cette première rencontre a donné naissance à une rivalité qui s’étend depuis plus d’un siècle, faite de hauts et de bas des deux côtés.

La soirée a commencé par une interview du jeune joueur néo-zélandais Max Hicks, qui évolue actuellement en France avec Perpignan en Top 14. Avant son arrivée, Max jouait pour les Highlanders de Dunedin et a représenté les Māori All Blacks. Il a partagé ses premières impressions en France, ainsi que les similitudes et différences qu’il a perçues, tant sur le plan culturel que sportif.

Joris est ensuite revenu sur cette première visite décisive de 1906, un moment charnière pour le rugby français. Ces rencontres ont ouvert aux tricolores les portes d’un monde du rugby alors encore très fermé, dominé par la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies : Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.

Un des moments les plus émouvants de la conférence a été l’hommage rendu à Dave Gallaher, premier capitaine des All Blacks et soldat néo-zélandais, tombé lors de la Troisième bataille d’Ypres en 1917. Gallaher fut aussi un penseur du jeu, auteur de l’un des tout premiers ouvrages sur les tactiques et stratégies du rugby. Véritable figure de l’histoire du rugby et de la Nouvelle-Zélande, son souvenir perdure à travers le Trophée Dave Gallaher, remis à chaque affrontement entre les All Blacks et les Bleus.

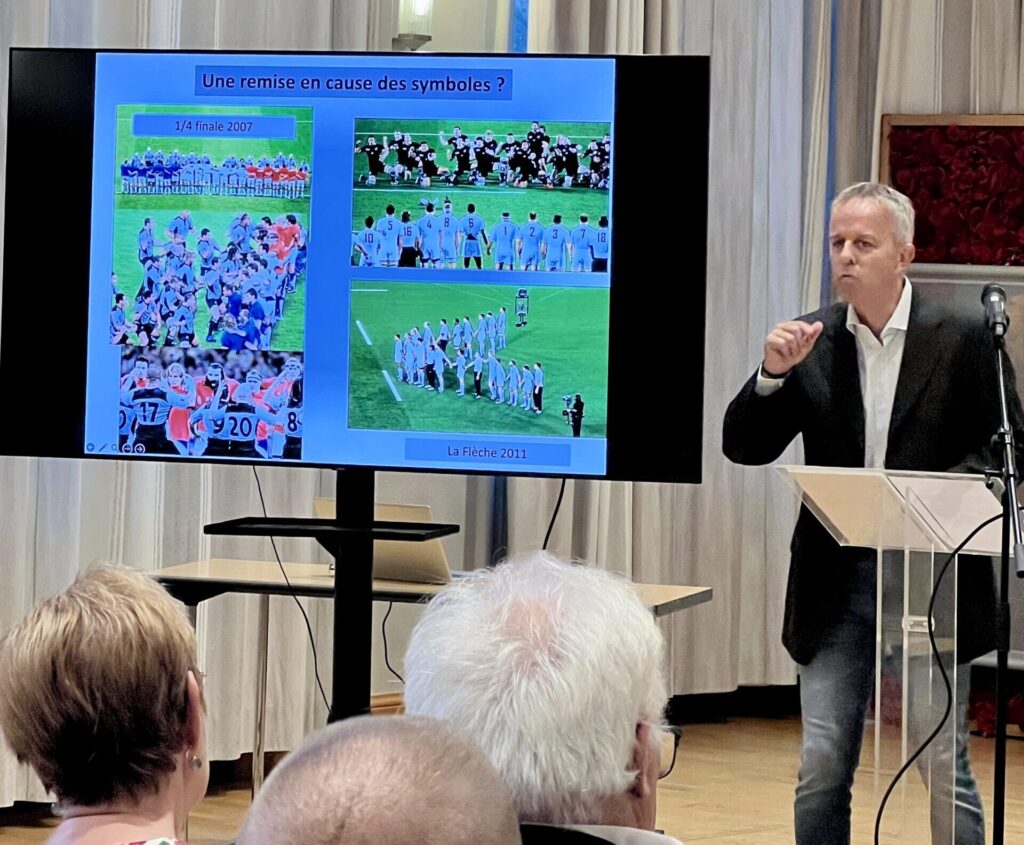

La conférence s’est concentrée sur cette rivalité amicale qui pousse sans cesse les deux équipes dans leurs retranchements. Nous avons vu que cette opposition ne se limite pas aux 80 minutes de jeu : elle s’exprime aussi autour du terrain, notamment lors des confrontations autour du haka. Le symbolisme y tient une place centrale, comme l’ont montré les réponses françaises les plus célèbres au défi traditionnel des All Blacks : la ligne tricolore lors de la Coupe du Monde 2007 et la formation en flèche en 2011.

La rencontre s’est terminée par une discussion riche avec le public, notamment sur l’évolution du physique des joueurs : au fil des décennies, les rugbymen sont devenus de plus en plus puissants et imposants, entraînant malheureusement une recrudescence des blessures. Max et Joris ont ainsi abordé le sujet des commotions cérébrales et du fait que les joueurs acceptent ces risques en entrant sur le terrain.

Cet événement, comme tant d’autres, reflète la mission de Te Arawhata : être un acteur dynamique de la communauté quercitaine et accueillir toute personne désireuse d’y participer. Nos chaleureux moments conviviaux qui suivent chaque conférence offrent l’occasion parfaite de créer du lien et de partager ce qui nous rassemble.

En fin de compte, le sport rapproche bien plus qu’il ne divise.

« Le rugby n’est pas seulement un sport : c’est une histoire de symboles, de mémoire et de liens humains. » Joris Vincent

Cette conférence a mis en valeur des récits inspirants, reflétant ce que défend Te Arawhata : chaque histoire individuelle compte.

Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains événements, notamment les Journées Européennes du Patrimoine (20-21 septembre) avec des visites guidées du musée, notre prochaine conférence sur l’expérience des Canadiens lors des dernières étapes de la guerre (16 octobre), ainsi que les commémorations de la Libération du Quesnoy (2 et 4 novembre).