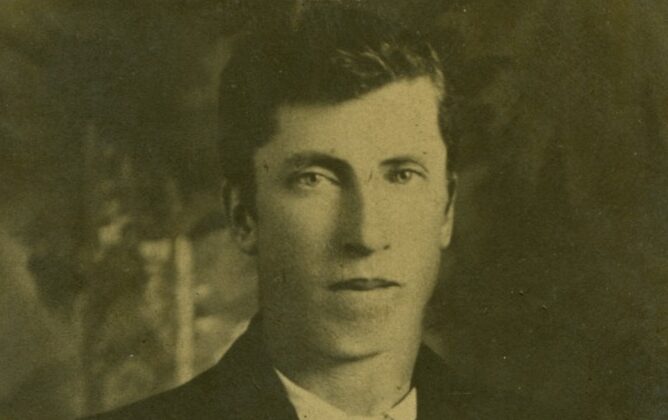

Trois frères néo-zélandais de la famille Kean se sont engagés pendant la Première Guerre mondiale. Deux d’entre eux sont rentrés chez eux. Le troisième, Peter, repose à jamais en France.

Le soldat Denis Kean a combattu à Gallipoli puis, en 1916, a été blessé à Ypres sur le front occidental. Après avoir été une deuxième fois grièvement blessé à Passchendaele en 1917, il est rentré en Nouvelle-Zélande.

Son jeune frère, le soldat Jack Kean, a été blessé pendant la bataille de la Somme, tandis que leur aîné, le fusilier Peter Kean, a été blessé à Messines en 1917.

Les trois frères apparaissent ensemble sur une photo prise alors qu’ils étaient en permission à Londres en juin 1918, la dernière fois qu’ils se sont vus.

« Je suis sûr qu’ils ont été ravis de se retrouver à Londres durant leur permission. Cela a dû être un moment très spécial », raconte Steve Tritt, le petit-neveu de Peter, dont la grand-mère, Walterina Mary Kean (surnommée Lily), était la petite sœur de Peter.

« Jack a été grièvement mutilé lorsqu’il a été touché au visage durant l’avancée sur la Somme. Il est rentré au pays, s’est marié tard, à 50 ans, et a eu deux enfants. Malheureusement, Peter est retourné au front et a été tué lors de la Libération de Le Quesnoy le 4 novembre 1918. »

L’histoire de Peter survit grâce à Steve, qui l’a racontée dans un récit destiné à ses enfants, ses petits-enfants et aux générations suivantes.

« Le fusilier Peter Martin Kean n’est jamais entré dans les remparts [de Le Quesnoy] et n’a jamais entendu les acclamations de la foule », écrit Steve.

« Il est mort devant les murs, le jour de la libération. On pense que cela s’est produit face aux remparts, peu après 9 heures. Il est possible qu’il ait été grièvement blessé puis transporté vers un poste de secours, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est inhumé au cimetière militaire du Commonwealth de Cross Roads, tombe IF28, à Fontaine-au-Bois, un lieu choisi pour regrouper les morts dispersés des petits cimetières et des paroisses situés sur le chemin de l’ultime avancée. »

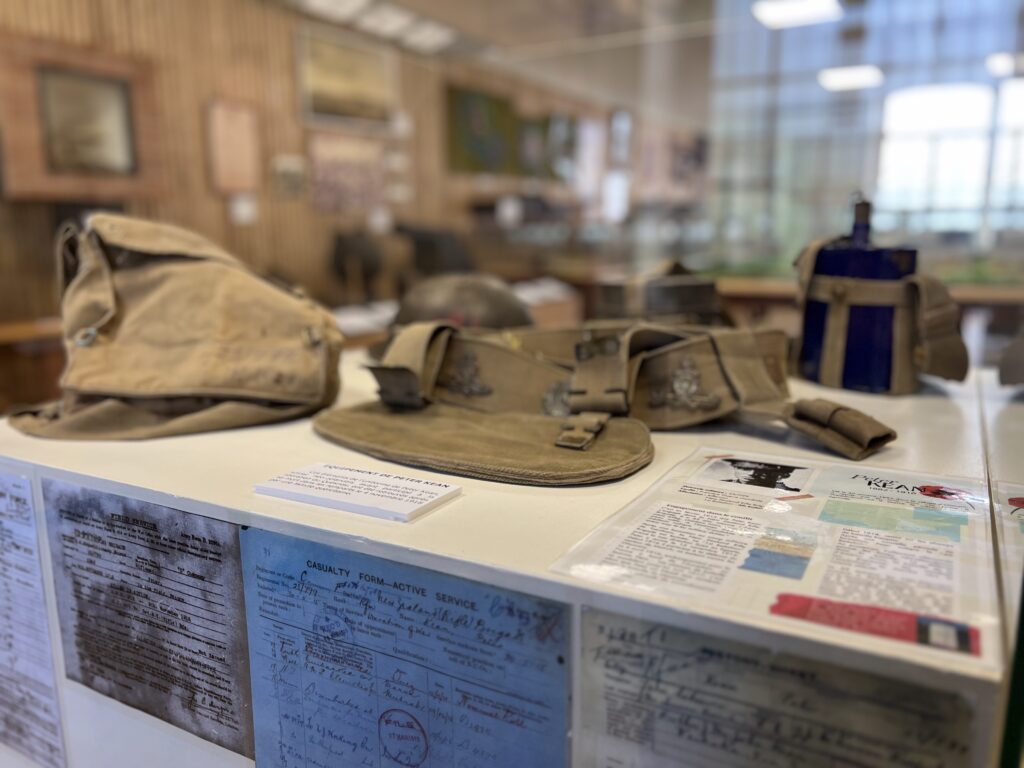

Le récit de Peter a également révélé un lien incroyable avec un habitant de Le Quesnoy. Le nom de Peter Kean était familier à Elizabeth Wratislav, directrice du musée Te Arawhata, car des pièces d’équipement portant son nom avaient été exposées lors d’une exposition éphémère du Cercle Historique Quercitain.

L’arrière grand-père de Christian Basuyau, aujourd’hui secrétaire du Cercle Historique, avait retrouvé une gourde, une gamelle en D, une ceinture d’équipement et un sac de masque à gaz marqués « 23/799 P. Kean ». Ces objets sont maintenant exposés au Centre Lowendal, à cinq minutes de Te Arawhata.

« C’est incroyable, plus de 100 ans après, de voir les objets que Peter portait au combat, et de savoir qu’ils sont bien conservés, exposés, et qu’ils racontent leur propre histoire », souligne Steve.

« Pris séparément, ces objets sont remarquables ; associés à l’histoire familiale, c’est une incroyable coïncidence. »

Pour Christian, ces pièces sont bien plus que de simples objets militaires. « Elles portent la mémoire d’un homme venu de très loin pour défendre une terre qui n’était pas la sienne », dit-il.

« À leur manière, elles symbolisent aussi les liens qui unissent des peuples séparés par des milliers de kilomètres mais rapprochés par l’Histoire.

J’aime penser que c’est cette idée qui a inspiré mon arrière-grand-père lorsqu’il les a trouvés à la fin des combats. »

Peter avait 37 ans lorsqu’il est mort. Il reçut, à titre posthume, la British War Medal et la Victory Medal.

Steve se souvient de cette phrase du soldat Bashford, citée dans le livre de Christopher Pugsley Le Quesnoy 1918 – La dernière bataille de la Nouvelle-Zélande :

« Depuis les premiers jours de la guerre jusqu’aux derniers, des hommes tomberont. Pour ceux qui les pleurent, chaque perte est tout aussi tragique. Pourtant, il semble que l’on éprouve davantage de compassion pour ceux qui, ayant presque atteint le but, tombent juste avant la ligne d’arrivée. »

De Galway en Irlande, à Otaraia en Nouvelle-Zélande jusqu’à le Quesnoy

La famille Kean est d’origine irlandaise. Le père de Peter et Lily, Denis Kean, est né en 1838 dans le comté de Galway. Il quitta l’Irlande au milieu du XIXᵉ siècle pour tenter sa chance dans les mines d’or, d’abord en Australie puis en Nouvelle-Zélande, où il s’installa définitivement.

En 1875, grâce à un programme de vente de terres à paiement différé, Denis pu établir une ferme de 160 hectares à Otaraia, au sud-est de l’île deu sud de la Nouvelle-Zélande.

Avec son épouse Maria Josephine Corcoran, également irlandaise, il fonda une grande famille de treize enfants, dont cinq décédèrent malheureusement à la naissance ou peu après. Peter, né en 1882, était le deuxième de la fratrie.

Sa mère mourut alors qu’il n’avait que 14 ans, il dut alors très jeune aider son père à la ferme familiale tandis que l’aînée des filles Margaret aida son père à élever leurs sept autres frères et soeurs jusqu’au décès de leur père en 1910 à l’âge de 72 ans.

Peter s’engagea en 1915, à l’âge de 33 ans, il était donc bien plus âgé que les soldats habituels, explique Steve : « Je ne sais pas ce qui l’a motivé. Il n’était pas marié, alors j’imagine que, pour lui comme pour beaucoup, c’était l’appel de l’aventure. »

Il rejoignit le 7ème renfort du 1er bataillon des fusiliers néo-zélandais et vit le feu pour la première fois sur le front égyptien, le jour de Noël 1915. Il resta en bonne santé après de durs combats à Armentières et à la Somme. Cependant, le 7 juin 1917, il fut blessé à l’épaule droite lors de la bataille de Messines.

Voici ce que rapporte son avis de décès dans The Ensign du lundi 25 novembre 1918 :

« Après avoir passé plusieurs mois en convalescence en Angleterre, il est retourné en France et a rejoint ses camarades pour aider à stopper l’avance allemande vers Amiens. Il participa de nouveau à l’avance britannique depuis Hébuterne et fut présent lors des prises de Gommecourt, Cambrai, Bapaume, des hauteurs de Serre et de Prussieux. Il fut finalement tué à Le Quesnoy le 4 novembre, lorsque la ville fut prise d’assaut et libérée par les Néo-Zélandais, cette dernière bataille avant l’armistice avec l’Allemagne. »

Villes jumelées

« J’avais entendu parler de Le Quesnoy bien avant de savoir que mon grand-oncle Peter avait pris part à la libération de la ville », raconte Steve.

Sa belle-sœur, Cath Mitchell, et son mari ont voyagé avec l’historien militaire Herb Farrant, fondateur du Trust du musée néo-zélandais de la Libération – Te Arawhata, lors de nombreuses visites des champs de bataille du front occidental, dont Le Quesnoy.

Steve a suivi de près l’avancement du projet de musée et la reconversion d’un ancien hôtel particulier, ex-gendarmerie locale, en Te Arawhata, avec une expérience de visite conçue par Wētā Workshop.

« C’est un merveilleux exploit de persévérance », dit Steve au sujet du musée, ouvert en 2023, 23 ans après la première proposition de Farrant.

Ayant travaillé au conseil du district de Waipa, Steve était basé à Cambridge, ville jumelée avec Le Quesnoy. Grâce à ce lien familial et professionnel, Steve et sa femme se sont rendus à Le Quesnoy en 2018 pour le centenaire de la Libération.

« Nous avons financé notre voyage et nous avons fait partie de la délégation du conseil pour la commémoration. C’était un immense honneur d’être plus que de simples spectateurs, surtout avec ce lien si profond avec Peter. »

L’héritage de Peter à Le Quesnoy perdure

« J’ai adoré marcher dans la ville avec tout le monde. C’était surréaliste de me tenir devant les remparts, aux côtés des officiels français et néo-zélandais, là où Peter est mort cent ans plus tôt.

C’est à ce moment-là que j’ai pensé à lui, il n’est pas entré dans la ville, il n’a pas célébré avec les habitants. »

À l’occasion du dîner officiel à Le Quesnoy, le 4 novembre 2018, qui se trouve aussi être l’anniversaire de mariage de Steve et de sa femme, ils ont levé leur coupe de champagne en mémoire de Peter.

« Connaître l’histoire de Peter donne un ancrage historique à ma famille, pour mes enfants et leurs enfants. Aujourd’hui, de moins en moins de gens ont un lien direct avec la guerre, donc préserver les histoires familiales est important. Documenter la vie de Peter offre une connexion personnelle à l’un des événements les plus marquants de l’histoire mondiale, pour que les générations futures sachent et se souviennent.»